■영주 소수서원, 선비촌, 선비문화수련원, 효문화진흥원, 선비세상

경북 영주향교에서 주관한 전국 경전 암송 및 성독대회가 선비세상 컨벤션 홀에서 있었습니다.

동 대회에 참여하였다가 잠시 시간을 내여 선비세상, 소수서원, 선비문화수련원, 선비촌, 효진흥원 등을 둘러보았습니다. 이들은 서로 인접하여 있으며, 공히 주차료는 없으나 소수서원과 선비촌은 같은 입장권(성인 2,000원권으로, 선비세상은 별도로 입장권(5,000원)을 구입하여야 하며, 선비문화수련원이나 효문화원은 입장료 등은 없습니다.

선비세상에서 행사가 있었기에 선비세상, 선비문화수련원, 소수서원, 선비촌, 효문화진흥원 순서로 둘러보았습니다만 일반적인 관람순서를 감안하여 편집하여 순서를 바꿨습니다.

▷일정

소수서원 - 선비촌 - 선비문화 수련원 - 효문화 진흥원 - 선비세상 (2025. 10. 15.)

▷탐방후에

◐소수서원

선비촌 입구입니다.

소수서원 입구에 주차장이 조성되어 있으며, 선비촌 입구에도 주차장이 조성되어 있습니다. 소수서원 후문쪽이 선비촌 입구 인근이기 때문에 어느 곳 주차장에 주차하여도 별 차이가 없습니다.

주차 요금은 무료이지만 소수서원과 선비촌 통합 입장료는 어른 2,000원 입니다. 주차장이 두 곳 있기 때문에 매표소도 소수서원 입구와 선비촌 입구 두 곳이 있습니다. 경로우대의 경우는 무료입장입니다.

선비문화 수련원과 효문화 진흥원진흥원도 가까이 있으며, 이 두 곳은 입장료를 받지 않으며 선비세상은 별도로 입장료를 지불하셔야 합니다.

선비촌 입구에서 소수서원으로 후문으로 갑니다.

소나무 숲이 잘 조성되어 있습니다.

인근 방형의 연못이 있습니다.

소수서원 후문으로 들어섭니다.

충효교육관이든가?

서원 뒷편에 현대식 건물로 규모있게 지었습니다.

바윗덩어리? 몇개가 흩어져 있어 과거 서원이나 아님 숙수사 절과 관련된 석물이라고 추측해 봅니다.

소수서원의 뒷문을 통해 서원으로 들어갑니다.

충효교육관에서 소수서원으로 들어가는 샛문은 비슷한 규모로 두 곳 있습니다.

먼저 사료관을 둘러봅니다.

소수서원 사료관

旣廢之學(기폐지학) 이미 무너진 학문을

紹而修之(소이수지) 다시 이어 닦게 했다. / 이을 소, 닦을 수.

<영주영풍향토지>, <살기좋은 고품격도시-영주>에서 당시 대제학 신광한이 서원 이름을 소수라 했으니 이미 무너진 교학을 다시 이어 닦게 했음 (旣廢之學 (기폐지학) 紹而修之(소이수지))의 뜻이라고 적고 있으며,

영주시청 홈페이지에는 명종3년(1549) 퇴계 이황선생이 풍기군수로 부임하여 경상감사 심통원에게 서원의 편액과 토지.노비를 하사해 주도록 계청하자 감사 심통원이 조정에 계청함으로써 이듬해 명종 5년(1550) 5월 왕명으로 대제학 신광한이 서원의 이름을 소수라 지었으니, "이미 무너진 교학을 다시 이어 닦게 하였음(旣廢之學 (기폐지학) 紹而修之(소이수지))이란 뜻이다라고 적고 있습니다.

그러나 대제학 신광한이 1550년(명종5) 4월 하순에 명종의 명을 받아 지은 <백운동 소수서원기>를 지었는데 기폐지학 소이수지라는 문자는 없다고 합니다.

" ......이에 판서 윤개가 나에게 서원의 명칭과 명명의 의의를 쓰게하여 교서관으로 하여금 간행하여 반포하게 하고 서책을 보내줄 것을 주청하니 임금께서 모두 윤허하셨다. 내가 명을 듣고 황송하여 절을 올리고 그 이름을 <백운동 소수서원>이라고 하였다. 나는 이렇게 생각하였다. 학문의 도가 쇠퇴하여 강구되지 못한지 오래이다. 배우고서 그 이치를 강명하지 않으면 몸을 닦음이 무었인지 알지못하여 경(敬)으로 마음을 바르게 하지못한다. 하물며 의(義)로서 밖을 바르게 할 수 있겠는가. 이것이 바로 서원 이름을 소수라고 하게 된 까닭이다........."

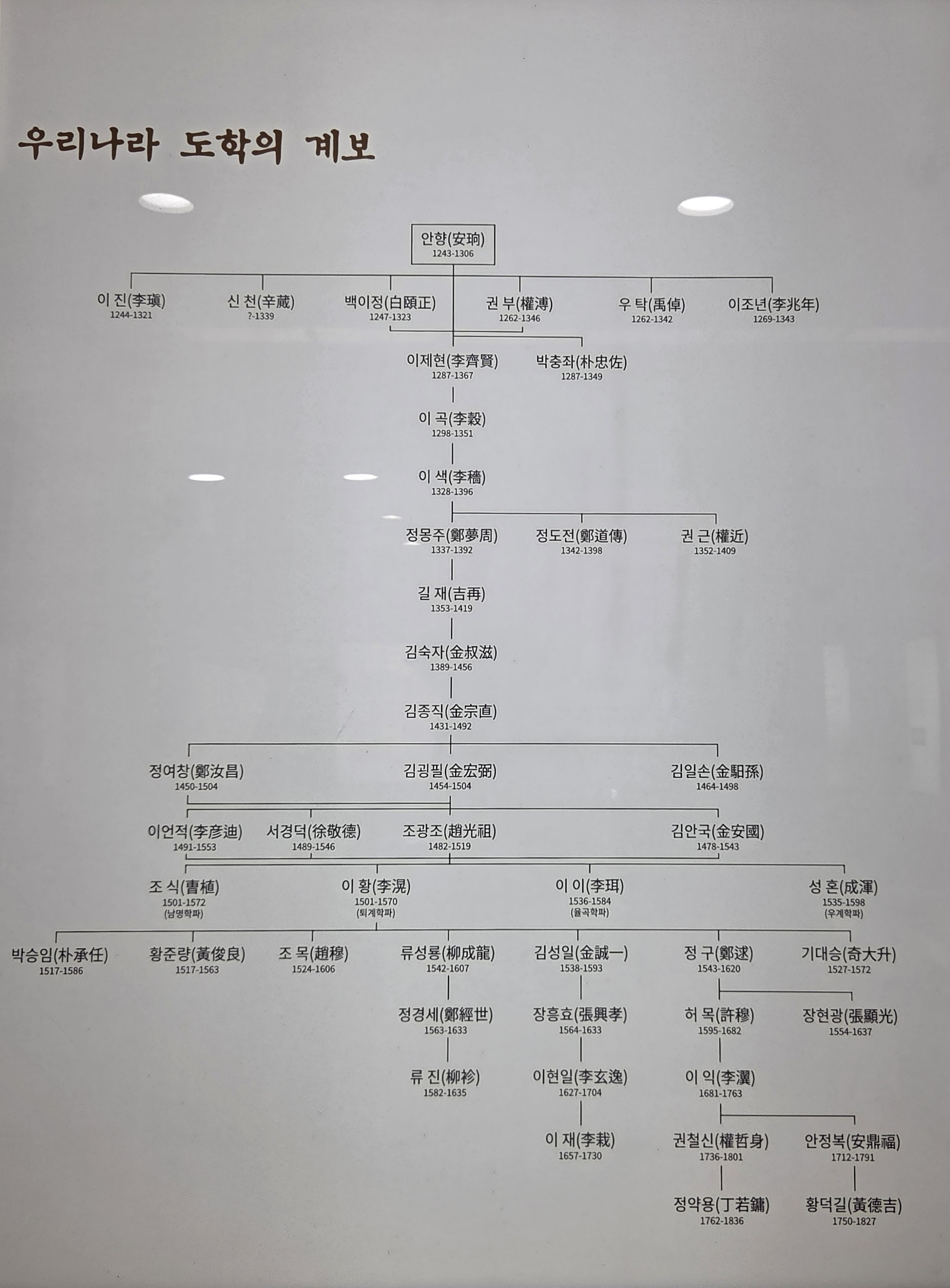

경북 영주시 순흥면 내죽리 152-8번지에 위치한 소수서원은 1543년, 중종 38년에 세워진 한국 최초의 사액서원입니다. 당시 풍기군수였던 주세븡이 이 지역 출신으로 성리학을 한반도에 처음 도입한 고려때의 유학자 안향 선생을 배향하는 사당과 후진 양성을 위한 사립학교를 함께 건립한 것에서 비롯되었습니다. 처음에는 백운동 서원이라 불렸으나 1550년 퇴계 이황의 요청으로 명종으로부터 소수서원(紹修書院)이라는 현판을 하사받았습니다.

1868년 흥선대원군이 서원철폐령을 내렸으나 한국 최초로 세워진 서원이라는 상징성 때문에 폐쇄되지 않고 현재까지 남아있게 되었습니다. 2019년 7월 10일 유네스코 세계문화유산에 등재되었습니다.

향교나 서원에서 공부는 강학 위주였다고 합니다.

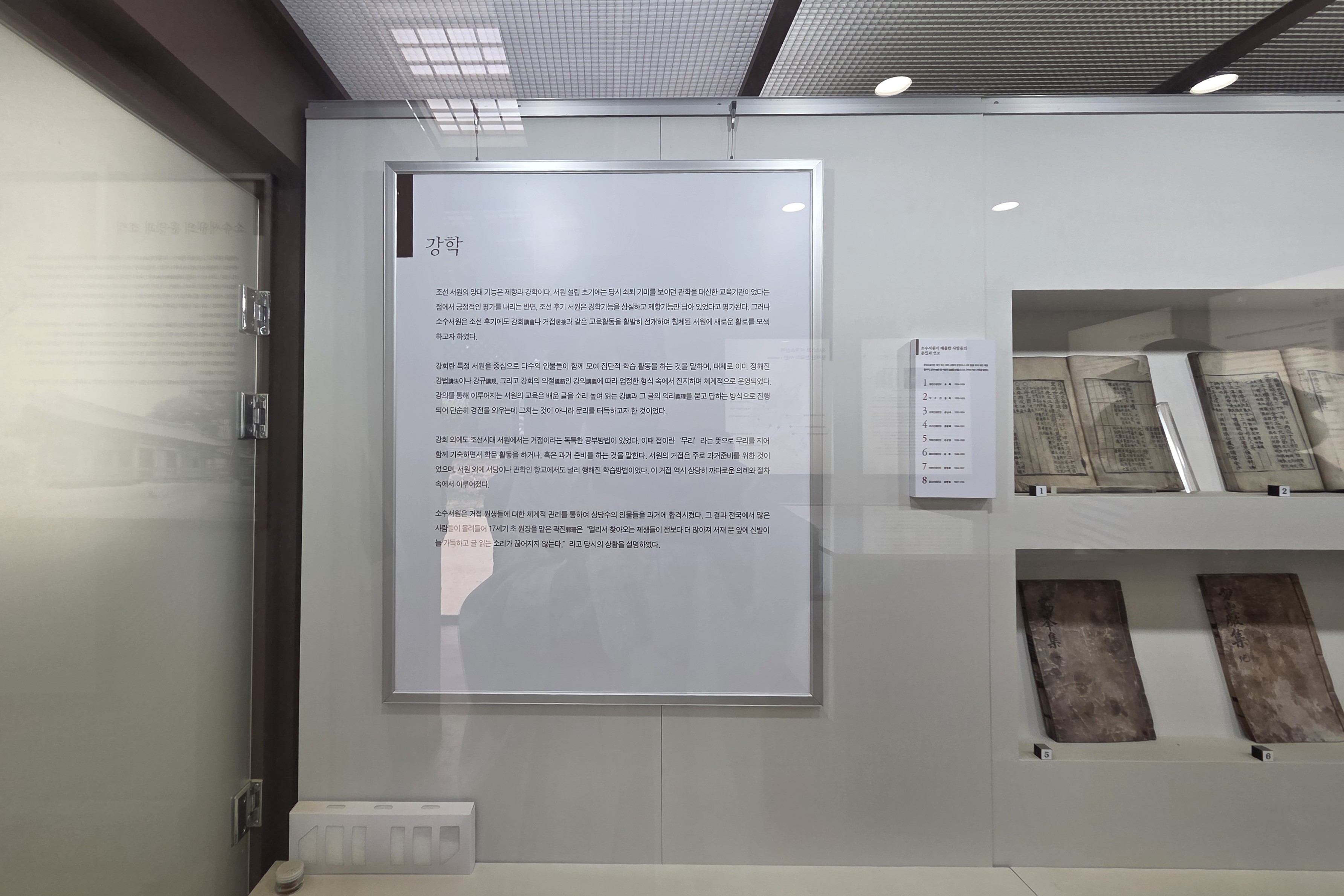

강학

조선 서원의 양대 기능은 제향과 강학이다. 서원 설립 초기에는 당시 쇠퇴 기미를 보이던 관학을 대신한 교육기관이었다는 점에서 긍정적인 평가를 내리는 반면, 조선 후기 서원은 강학기능을 상실히고 제향기능만 남아 있었다고 평가된다. 그러나 소수서원은 조선 후기에도 강회(講會)나 거접(居接)과 같은 교육활동을 활발히 전개하여 침체된 서원에 새로운 활로를 모색하고자 하였다.

강회란 특정 서원을 중심으로 다수의 인물들이 함게 모여 집단적 학습 활동을 하는 것을 말하며, 대체로 이미 정해진 강법(講法)이나 강규(講規), 그리고 강회의 의절(儀節)인 강의(講義)에 따라 엄정한 형식 속에서 진지하며 체계적으로 운영되었다. 강의를 통해 이루어지는 서원의 교육은 배운 글을 소리 높여 읽는 강(講)과 그 글의 의리(義理)를 묻고 답하는 방식으로 진행되어 단순히 경전을 외우는데 그치는 것이 아니라 문리를 터득하고자 한 것이었다.

강회 외에도 조선시대 서원에서는 거접이라는 독특한 공부방법이 있었다. 이때 접이란 '무리' 라는 뜻으로 무리를 지어 함께 기숙하면서 학문 활동을 하거나, 혹은 과거 준비를 하는 것을 말한다. 서원의 거접은 주로 과거준비를 위한 것이었으며, 서원 외에 서당이나 관학인 향교에서도 널리 행해진 학습방법이었다. 이 거접 역시 상당히 까다로운 의례와 철차 속에서 이루어졌다.

소수서원은 거접 원생들에 대한 체계적 관리를 통하여 상당수의 인물들을 과거에 합격시켰다. 그 결과 전국에서 많은 사람들이 몰려들어 17세기 초 원장을 맡은 곽진(郭진)은 "멀리서 찾아오는 제생들이 전보다 더 많아져 서재 문 앞에 신발이 늘 가득하고 글 읽는 소리가 끊어지지 않는다."라고 당시의 상황을 설명하였다.

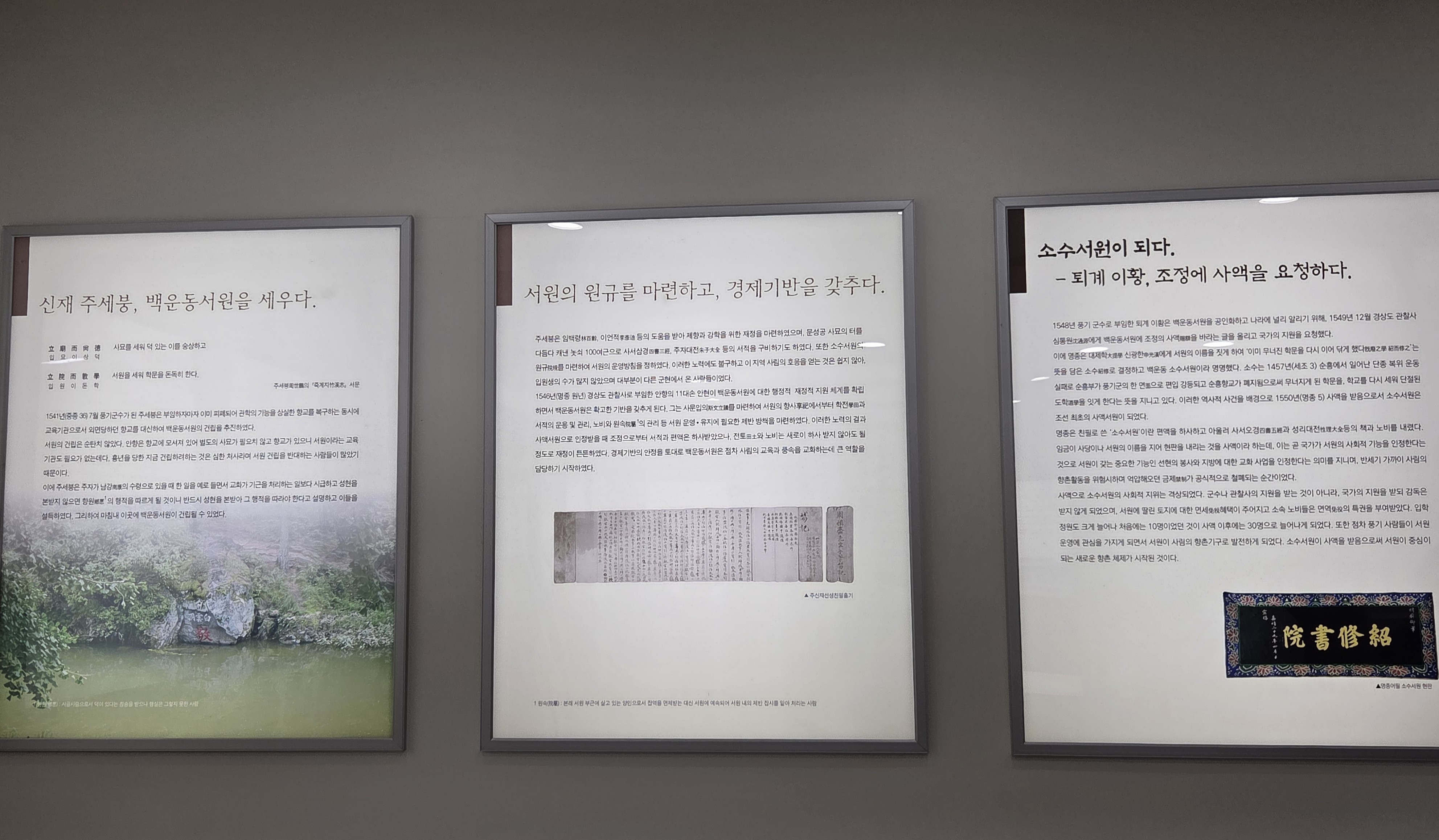

신재 주세붕은 백운동 서원을 세우다

입묘이상덕(立廟而尙德) 사묘를 세워 덕 있는 이를 숭상하고

입원이돈학(立院而敦學) 서원을 세워 학문을 돈독히 한다.

-주세붕의 죽계지 서문=

1541년(중종36) 7월 풍기군수가 된 주세붕은 부임하자마지 이미 피폐되어 관학의 기능을 상실한 향교를 복구하는 동시에 교육기관으로서 외면당하던 향교를 대신하여 백운동서원의 건립을 추진하였다.

서원의 건립은 순탄치 않았다. 안향은 향교에 모셔져 있어 별도의 사묘가 필요치 않고 향교가 있으니 서원이라는교육기관도 필요가 없는데다, 흉년을 당한 지금 건립하려는 것은 심한 처사라며 서원 건립을 반대하는 사람들이 많았기 때문이다,

이에 주세붕은 주자가 남강의 수령으로 있을 때 한 일을 예로 들면서 교화가 기근을 처리하는 일보다 시급하고 성현을 본받지 않으면 향원의 행적을 따르게 될 것이니 반드시 성현을 본받아 그 행적을 따라야 한다고 설명하고 이들을 설득하였다, 그리하여 마침내 이곳에 백운동서원이 건립될 수 있었다.

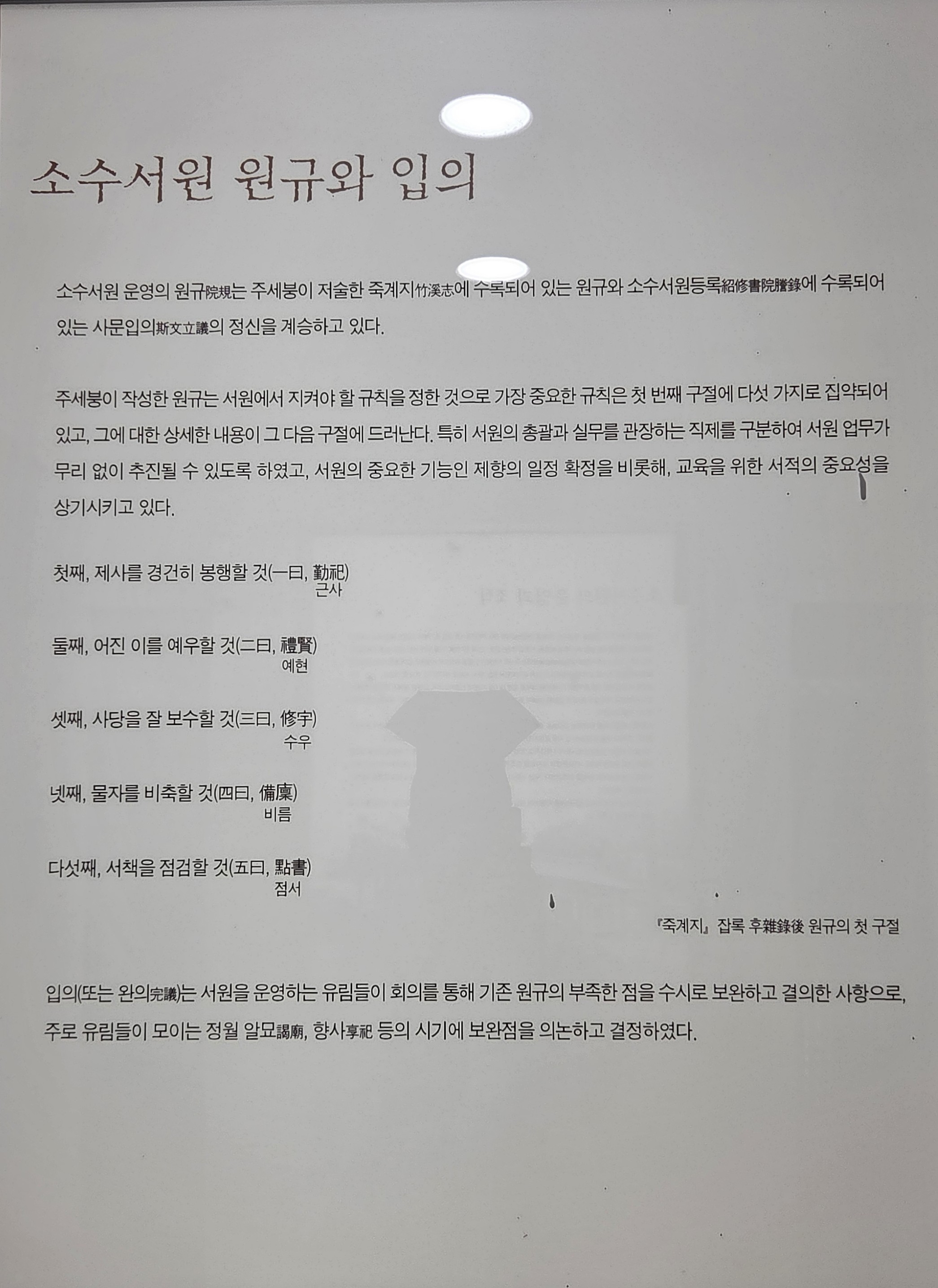

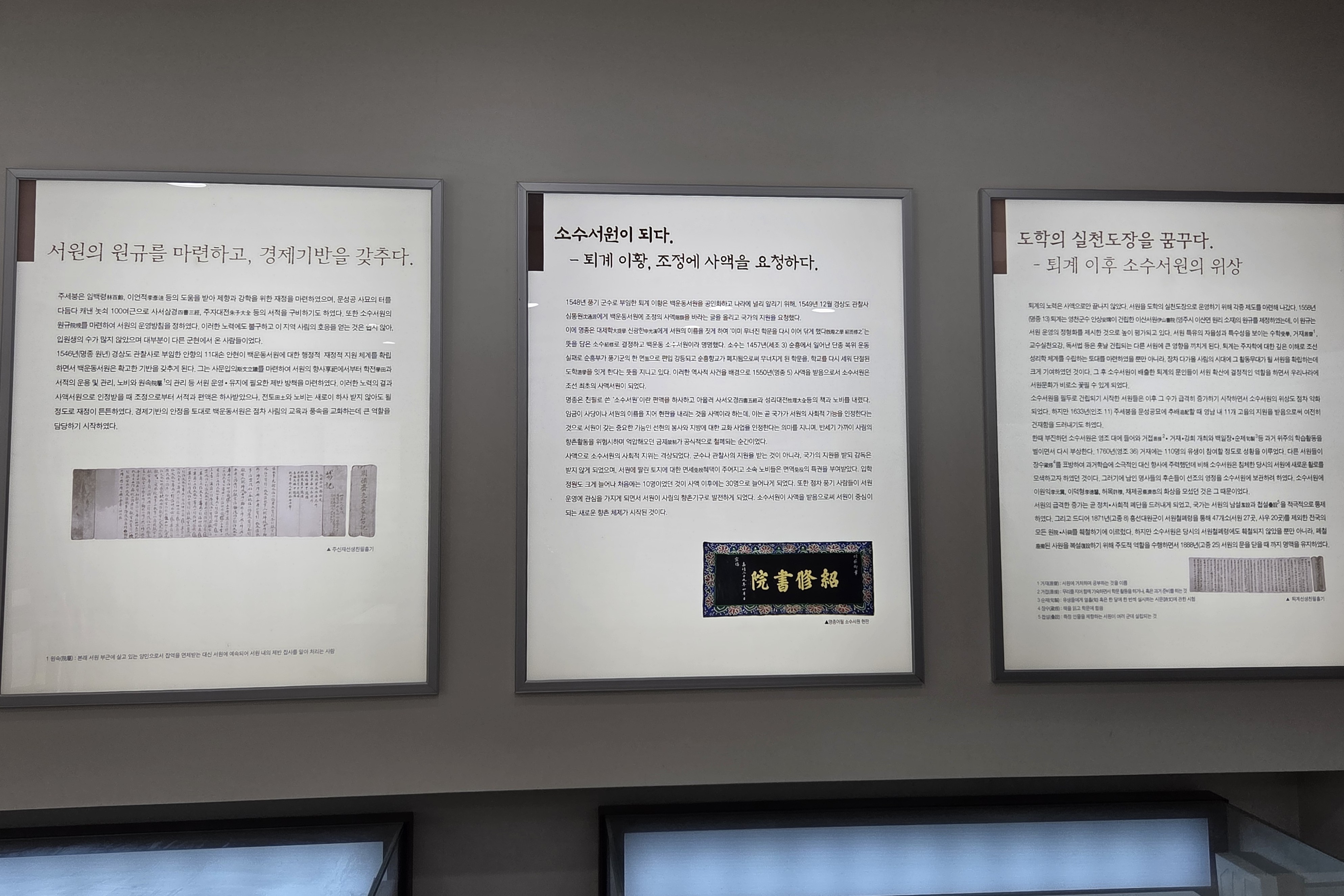

서원의 원규를 마련하고 경제 기반을 잧주다.

주세붕은 임백령, 이언적 등의 도움을 받아 제향과 강학을 위한 재정을 마련하였으며, 문성공 사묘의 터를 다듬다 캐낸 놋쇠 100여근으로 사서감경, 주자대전 등의 서적을 구비하기도 하였다. 또한 소수서원의 원규를 마련하여 서원의 운영방침을 정하였다. 이러한 노력에도 불구하고 이 지역 사림의 호응을 얻는 것은 쉽지 않아 입원생의 수가 많지 않았으며 대부분이 다른 군현에서 온 사람들이었다.

1546년(명종원년) 경상도 관찰사로 부임한 안향의 11대손 안현이 백운동서원에 대한 행정적 재정적 지원 체계를 확립하면서 백운동서원은 확고한 기반을 갖추게 된다. 그는 사문입의(斯文立의)를 마련하여 서원의 향사에서부터 학전과 서적은 운영 및 관리, 노비와 원속의 관리 등 서원 운영. 유지에 필요한 제반 방책을 마련하였다. 이러한 노력의 결과 사액서원으로 인정받을 때 조정으로부터 서적과 편액은 하사받았으나 전토와 노비는 새로이 하사받지 않아도 될 정도로 재정이 튼튼하였다. 경제 기반의 안정을 토대로 백운동서원은 점차 사림의 교육과 풍속을 교화하는데 큰 역할을 담담하기 시작하였다.

소수서원이 되다

-퇴계 이황, 조정에 사액을 요청하다.

1548년 풍기 군수로 부임한 퇴계 이황은 백운동서원을 공인화하고 나라에 널리 알리기 위해, 1549년 12월 관찰사 심통원에게 백운동서원에 조정의 사액을 바라는 글을 올리고 국가의 지원을 요청했다.

이에 명종은 대제학 신광한에게 서원의 이름을 짓게 하여 '이미 무너진 학문을 다시 이어 닦게 했다(旣廢之學 (기폐지학) 紹而修之(소이수지)) '는 뜻을 담은 소수로 결정하고 백운동 소수서원이라 명명했다. 소수는 1457년(세조3) 순흥에서 일어난 단종 복위 운동의 실패로 순흥부가 풍기군의 한 면으로 편입 강등되고 순흥향교가 폐지됨으로써 무너지게 된 학문을, 학교를 다시 세워 단절된 도학을 잇게 한다는 뜻을 지니고 있다. 이러한 역사적 사건을 배경으로 1550년(명종5) 사액을 받음으로서 소수서원은 조선 최초의 사액서원이 되었다.

명종은 친필로 쓴 '소수서원'이란 편액을 하사하시고 아울러 사서오경과 성리대전 등의 책과 노비를 내렸다,

임금이 사당이나 서원의 이름을 지어 현판을 내리는 것을 사액이라 라는데, 이는 곧 국가가 서원의 사회적 기능을 인정한다는 것으로 서원이 갖는 중요한 기능인 선현의 봉사와 지방에 대한 교화 사업을 인정한다는 의미를 지니며, 반세기 가까이 사림의 향촌활동을 위험시하며 억압해오던 금제가 공식적으로 철폐되는 순간이었다,

사액으로 소수서원의 사회적 지위는 격상되었다. 군수나 관찰사의 지원을 받는 것이 아니라, 국가의 지원을 받되 감독은 받지 않게 되었으며, 서원에 딸린 토지에 대한 면세혜택이 주어지고 소속 노비들은 면역의 특권을 부여받았다. 입학 정원도 크게 늘어나 처음에는 10명이었던 것이 사액 이후에는 30명으로 늘어나게 되었다. 또한 점차 풍기 사람들이 서원 운영에 관심을 가지게 되면서 서원이 사림의 향촌기구로 발전하게 되었다. 소수서원이 사액을 받음으로써 서원이 중심이 되는 새로운 향촌 체제가 시작된 것이다.

도학의 실천도장을 꿈꾸다 / 퇴계 이후 소수서원의 위상

퇴계의 노력은 사액으로만 끝나지 않았다. 서원을 도학의 실천도장으로 운영하기 위해 각종 제도를 마련해 나갔다. 1558년(명종13) 퇴계는 영천군수 안상이 건립한 이산서원(영주시 이산면 원리 소재)의 원규를 제정하였는데, 이 원규는 서원의 운영의 정형화를 제시한 것으로 높이 평가되고 있다. 서원 특유의 자율성과 특수성을 보이는 수학, 거재, 교수실천요강, 독서법 등은 훗날 건립되는 다른 서원에 큰 영향을 끼치게 된다. 퇴계는 주자학에 대한 깊은 이해로 조선 성리학 체계를 수립하는 토대를 마련하였을 뿐만 아니라, 장차 다가올 사림의 시대에 그 활동무대가 될 서원을 확립하는데 크게 기여하였던 것이다. 그 후 소수서원이 배출한 퇴계의 문인들이 서원 확산에 결정적인 역할을 하면서 우리나라에 서원문화가 비로소 꽃필수 있게 되었다.

소수서원을 필두로 건립되기 시작한 서원들은 이후 그 수가 급격히 증가하기 시작하면서 소수서원의 위상도 점차 약화되었다. 하지만 1633년(인조11) 주세붕을 문성공묘에 추배할 때 영남 대 11개 고을의 지원을 받음으로써 여천히 건재함을 드러내기도 하였다.

한때 부진하던 소수서원은 영조 대에 들어와 거접. 거재, 강회 개최와 백일장, 순제 등 과거 위주의 학습활동을 벌이면서 다시 부상한다. 1760년(영조36) 거제에는 110명의 유생이 참여할 정도로 성황을 이루었다. 다른 서원들이 장수를 표방하여 과거학습에 소극적인 대신 향사에 주력했던데 비해 소수서원은 침체한 당시의 서원에 새로운 활로를 모색하고자 하였던 것이다. 그러기에 남인 명사들의 후손들이 선조의 영정을 소수서원에 보관하려 하였다. 소수서원에는 이원익, 이덕형, 허목, 체제공의 화상을 모셨던 것은 그 때문이었다.

서원의 급격한 증가는 곧 정치. 사회적 폐단을 드러내게 되었고, 국가는 서원의 남섬과 첩섭을 적극적으로 통제하였다. 그리고 드디어 1871년 (고종8) 흥선대원군이 서원철폐령을 통해 47개소(서원 27곳, 사우 20곳)를 제외한 적국의 모든 원.사를 훼철하기에 이르렀다. 하지만 소수서원은 당시의 서원철폐령에도 훼철되지 않았을 뿐만 아니라, 폐철된 사원을 복설하기 위해 주도적 역할을 수행하면서 1888년(고종25) 서원의 문을 닫을 때 까지 영역을 유지하였다.

고직사

고직사는 서원의 잡일을 도맡아 하는 관리인이 거처하는 건물입니다. 방, 대청, 부엌 등으로 구성되어 살림집과 비슷한 구조를 갖추고 있습니다. 고직사에서는 서원에서 생활하는 사람들의 식사와 제사 때 필요한 제수를 준비하고 식량과 용품 등을 보관합니다. 이러한 많은 기능 때문에 학교를 지키는 사람인 교지기의 집이라는 뜻의 교직사(校直舍), 어떤 일의 사무를 맡아 처리하는 집이라는 뜻의 관리사(管理舍), 요리하는 집이라는 뜻의 주사(廚舍/부엌 주)등으로도 불렸습니다. 원래는 소수서원 관리가 편하도록 서원 경내에 있었으나, 1970년대에 서원을 정비하면서 서원 밖인 현재의 위치로 옮겨 지었습니다.

<현지 안내문에서>

지락재와 학구재

지락재와 학구재는 원생들이 거처하면서 공부하던 곳입니다. 소수서원의 강학공간에 있는 건물로, 2동의 건물이 조금 떨어져 'ㄱ'자 모양으로 배치되어 있습니다.

지락재는 앞면 3칸, 옆면 1칸 규모의 기와집입니다. 북쪽의 1칸은 온돌방이고 남쪽의 2칸은 마루인데, 온돌방과 접하는 면을 제외한 마루의 3면은 모두 개방된 구조입니다. '지락'은 송나라 구양수의 글 중 지락막여독서(至樂莫如讀書)에서 따온 이름으로 지극한 즐거움은 독서만 한 것이 없다는 뜻입니다. 높은 곳을 우러러보는 공간이라고 하여 앙고재(仰高齋)라고도 합니다.

학구재도 앞면 3칸, 옆면 1칸 규모의 기와집입니다. 중앙에 앞뒷면이 개방된 마루가 있고 양쪽에 각각 1칸의 온돌방을 두었습니다. '學求'는 성현을 길을 따라 학문을 구한다는 뜻이나, 어린 학생이 생활하는 공간이어서 동몽재(童蒙齋)라고도 합니다.

<현지 안내문에서>

학구재

영정각으로 갑니다.

일영대(日影臺)

일영대는 해시계로 알려져 있습니다. 맑은 날, 윗 부분 돌에 꽂은 막대기의 그림자가 아랫돌에 드리워지는 것을 보고 시간을 알았다고 합니다.

자연석 주춧돌 위에 문지도리석을 올려놓은 것으로 숙수사의 유적이라는 설도 있습니다.

<현지 안내문에서>

영정각은 소수서원에서 보관하는 영정을 모시기 위해 1975년에 지은 건물로 앞면 3칸, 옆면 2킨 크기의 기와집입니다. 조선 시대에는 도동각(道東閣) 또는 영정실(영정실)이라고 하였으며 안향의 영정을 모셨다고 합니다.

서원에 영정각을 두는 것이 드문 일이기는 하나 소수서원에는 보물급 영정이 많았기 때문에 특별히 영정각을 건립하였습니다.

영정각 내부의 중앙 좌측에는 주자학의 시조인 주자의 영정, 우측에는 우리나라 주자학의 선구자인 안향의 영정, 왼쪽에는 소수서원을 세운 주세붕의 영정, 능력과 덕망을 겸비한 문인인 한음 이덕형의 영정, 오른쪽에는 청백리의 표상인 오리 이원익의 영정과 조선 후기 사상계를 이끌었던 미수 허목의 영정이 있습니다. 이 가운데 안향의 영정은 국보, 주세붕의 영정은 보물로 지정되었습니다. 원본은 소수박물관에 있으며 전시된 영정은 복제본입니다.

전사청

전사청은 향사시 사용하는 제기를 보관하고 제물을 마련하던 곳입니다. 제물을 장만하거나 제사를 지낼 때 편리하도록 문성공묘 바로 옆에 배치하였습니다. 주세붕이 중종 37년(1542)에 문성공묘를 지으면서 함게 만들었디고 전합니다. 앞면 3칸, 옆면 1칸의 기와집으로, 1칸은 방이고 2칸은 마루를 두었습니다.

<현지 안내문에서>

장서각

서원의 장서각은 나라에서 내려준 책과 서원의 책, 서원에서 출판한 목판들을 보관했던 곳으로, 현대의 도서관과 비슷한 역할을 담당하였습니다. 소수서원 장서각은 임금이 직접지어 하사한 책인 '어제내사본'을 비롯하여 나라에서 내려준 서책과 각종 책 3,000여 권을 보관했던 건물입니다.

장서각은 직방재와 문성공묘 사이에 있는데, 주세붕이 중종 38년(1543)무렵에 세웠다고 알려져 있습니다. 앞면 2칸, 옆면 1칸의 기와집으로 앞면에는 칸마다 문을 달았고 내부는 습기를 방지하려고 마루를 깔았습니다.

<현지 안내문에서>

정료대와 관세대

일신재, 직방재 현판을 달고 있습니다.

일신재와 직방재는 원생, 교수와 서원의 임원인 원임들이 생활하던 숙소로 독립된 건물이 아니라 하나로 이루어진 톡특한 구조인데 편액으로 양자를 구분합니다. 앞면 6칸, 옆면 1칸 반 크기의 기와집으로, 중앙에 2칸 크기의 마루가 있고 양쪽에 각각 2칸 크기의 방이 있습니다. 직방재는 건물을 기준으로 오른쪽에 있는 방(사진상 좌측 방), 일신재는 왼쪽에 있는 방(사진상 우측방)입니다.

일신재는 원래 직방재 옆에 딸린 작은 서재로 신방이라 불리었습니다. 순조 5년(1806)에 건물을 다시 지으면서 확장하고 일신재란 이름을 붙여 현재의 모습을 갖추었습니다. 일신재의 '일신'은 <대학>의 (인격 도야가) 나날이 새로워져라(日日新 又日新)이라는 문장에서 따서 지은 이름입니다.

직방재의 직방은 주역의 '깨어 있음으로써 마음을 굳게 하고 바른 도리로써 행동을 가지런하게 한다(敬以直內 義以方外)는 문장에서 따서 지은 이름입니다.

<현지 안내문에서>

정료대와 관세대

정료대는 밤에 서원을 밝히던 조명시설로 윗 부분 석재 위에 관솔을 피워 정원을 밝혔습니다.

관세대는 사당을 참배할 때 손을 씻을 수 있도록 대야를 올려놓는 받침돌입니다.

소수서원 문성공묘 측면 샛문인 셈입니다.

문성공묘는 중종37년(1542)에 주세붕이 안향을 기리기 위해 안향의 고향인 순흥에 세운 사당으로 소수서원이 세워지는 계기를 제공하였습니다. 일반적으로 사당에는 사(祠/사당 사)자를 사용하고 왕이나 나라의 큰 인물을 모신 곳에만 묘(廟/사당 묘)호를 쓰게 하였습니다. 이를 보면 문성공묘는 우리나리에 처음으로 주자학을 도입한 문성공 안향을 기리고자 격을 높였음을 알 수 있습니다. 건물은 앞면 3칸, 옆면 3칸의 기와집입니다.

안향을 모신 이후 중종 39년(1544)에 안축과 안보, 인조 11년(1633)에 주세붕을 추가로 모셨으며, 매년 3월과 9월 초정일에 제향을 올리고 있습니다. 주세붕과 이황이 직접 제향 의식 절차를 기록한 <홀기>도 현재까지 전해지고 있습니다. 제향을 올릴 때 주세붕이 직접 지은 도동곡(道東曲)이라는 경기체가(고려 중기에 발행하여 조선 초기까지 유행하였던 시가 장르)를 부르는데 이는 얀향이 중국 공자의 도를 우리나라로 옮긴것을 찬양하는 내용입니다. 서원에서 도동곡을 부르는 곳은 소수서원이 유일하며, 이는 소수서원이 우리나라 도학의 연원임을 상징적으로 보여주는 예입니다.

<현지 안내문에서>

제향영역

제향영역은 제사를 지내는 공간으로 문성공묘(보물)와 전사정, 영정각 등의 건물이 있습니다. 문성공묘는 우리나라 성리학의 시조로 불리는 문성공 회헌 안향의 위패를 모신 사묘(祠廟)로 1542년 주세붕이 세웠습니다. 문성공묘를 祠라 하지 않고 廟로 격을 높여 부른 것은 흔치않은 일입니다.

매년 봄, 가을로 두 번의 제(향사)를 지냅니다. 문성공묘 뒤편에 있는 전사정은 제기를 보관하고 제물을 준비하던 곳입니다.

일반적으로 전당후묘(前堂後廟)라 하여 강학공간 뒤아 제향공간을 두는데 서쪽 방향을 중시하는 우리 전통사상에 따라 강학공간 측면 서쪽에 제향공간을 배치한 독특한 사례입니다.

서원에 영정각이 있는 것도 특이한 일로 안향초상(국보)과 주세붕초상(보물)등 보물급 영정을 많이 소장하고 있어 1975년에 특별히 지어진 건물입니다. 현재 원본은 소수박물관에 보관되어 있습니다.

<현지 안내문에서>

사진상으로 보면 좌측앞(입구만 쬐끔보임) 뒷편에 전사정 (망료대 뒷편의 조그만 건물은 장서각), 그 뒷편(장서각 뒷편) 살짝 보이는 건물이 영정각입니다.

강학당

강학당은 중종 38년(1543)에 주세붕이 세운 건물입니다. 학문을 가르치고 배우던 곳이기 대문에 이름을 강학당이라고 하였습니다. 강학당은 소수서원의 강학 공간에서 중심이 되는 건물로 가장 규모가 큽니다. 향교의 명륜당에 해당하는 곳입니다.

강학당은 앞면 3칸, 옆면 4칸 규모의 기와집입니다. 일반적인 한옥 건물의 옆면에 해당하는 부분을 앞면으로 설정한 독특한 구조입니다. 지도문을 통해 서원 안으로 들어오면 바로 강학당으로 들어갈 수 있게 만들었습니다. 또한 건물 앞부분 3칸은 대청이고 뒤쪽 1칸에는 방을 둔 이른바 전청후실(前㕔後室)의 특이한 구조입니다. 대청은 원생이 모여 공부하던 곳이고 방은 교수가 거쳐하는 공간입니다.

강학당 내부 대청 북쪽에는 명종이 직접 쓴 소수서원 편액이 걸려 있습니다 그리고 강학당 앞쪽에는 백운동이라는 편액이 걸려 있는데 백운동은 소수서원이라는 사액을 받기 이전 이름입니다.

강학당은 전체적으로 웅장하고 기품있는 인상을 주는 건물로 이황의 문하생을 포함해 4천여 명이 넘는 인재를 배출한 유서 깊은 곳입니다. 소수서원의 역사와 역할을 이해하는 데에 매우 중요한 자료이며, 건물도 비교적 잘 보존되어 있어서 조선 시대 건축사 연구에도 좋은 자료입니다.

<현지 안내문에서>

소수서원 문(지도문/志道門) 밖으로 나오면 성생단, 경렴정, 은행나무 등이 있습니다.

성생단은 제사에 쓸 제물을 검사하는 단으로, 생단이라고도 합니다. 소수서원에서는 의식의 순서를 적은 홀기에 따라 매년 음력 3월과 9월 초정일에 제향을 지냅니다. 제향 전날 선택한 제물을 올려 두고 흡집 여부를 살펴보던 곳이 성생단입니다.

성생의(省牲儀/살필성,희생생, 모양의) 또는 충돌례(充돌례) 등으로 불리는 제물을 검사하고 품평하는 의식, 즉 생간물(生看物)은 제관들이 성생단 주위에 서서 진행합니다. 서쪽에 선 축관이 성생단에 준비된 제물이 적합한지를 들(들)하고 묻고 헌관이 좋다고 판단하여 충(充)하면 의식이 끝나고 제물을 잡습니다. 원래 소를 제물로 사용하였으나 소 도살 금지령이 내리면서 돼지로 바뀌었습니다.

이 성생단은 소수서원의 제향 의식을 알려주는 자료입니다. 서원의 성생단은 보통 사당 근처에 있지만, 소수서원의 성생단은 특이하게 서원 입구에 있습니다.

<현지 안내문에서>

경렴정(景濂亭)

1542년 소수서원을 세운 주세붕이 건립했으며, 북송의 성리학자 염계 주돈이를 기리는 뜻에서 경렴이라는 이름을 얻었다 합니다.

경렴정 옆의 이 은행나무는 수령 약 500년으로 소수서원이 세워질 무렵 심어졌다고 추정합니다.

건너편 하천가에 경자(敬字) 바위와 취한대가 있습니다.

주세붕은 경(敬)이라는 글자 한자를 바위에 새겨 남겼습니다.

경자는 선비의 덕목을 나타낸 글자로 공경과 근신의 자세로 학문에 집중한다는 의미입니다. 더불어 안향을 공경하고 기리는 마을을 후대에 전한다는 뜻도 있습니다, 경자 위의 백운동은 소수서원의 본래 이름입니다.

취한대는 자연을 벗하여 시를 짓고 학문을 토론하던 곳입니다. 퇴계 이황이 터를 닦고 취한대라 이름을 붙였습니다.

이는 옛 시 송취한계(松翠寒溪)에서 따 온 것으로 푸른 산의 기운과 시원한 물빛에 취하여 시를 짓고 풍류를 즐긴다는 의미입니다.

<현지 안내문에서>

입구의 소나무 숲이 깨끗합니다.

하천 건너편으로 건널 수 있는데 오늘은 출입을 막고있습니다.

영주 숙수사지 당간지주 / 보물

당간지주는 절의 위치를 알리는 상징적인 조형물입니다. 절에서는 불교의식이나 행사가 있을 때 당이라는 깃발을 높이 달았습니다. 당간지주는 당을 매달던 깃대, 즉 당간을 고정시키기 위한 돌기둥(석주)입니다. 유교의 성지인 소수서원에서 불교유적을 만나는 것이 이채로운데, 원래 이곳은 통일신라시대에 세워진 숙수사라른 절이 있었습니다.

출토된 유물이나 유적을 보면 인근 부석사 못지않게 큰 절이었음을 알 수 있습니다. 당간지주 역시 통일신라시대 것으로 절터에 서원이 세워졌음을 알려주고 있습니다.

<현지 안내문에서>

◐선비촌, 소수박물관

소수서원을 둘러보고 소수박물관을 거쳐 선비촌으로 갑니다.

소수서원 후문 밖 다리를 건너면 소수박물관이 있습니다.

박물관 정문쪽이 아니라 하천쪽 길을 따르면 강변에 이런 정자가 있습니다.

소수 박물관은 공사중입니다.

내부 수리로 인해 박물관은 휴관중입니다.

외관만 둘러보고 선비촌으로 갑니다.

이 다리 건너편에 매표소가 있는 셈입니다.

선비촌을 둘러봅니다.

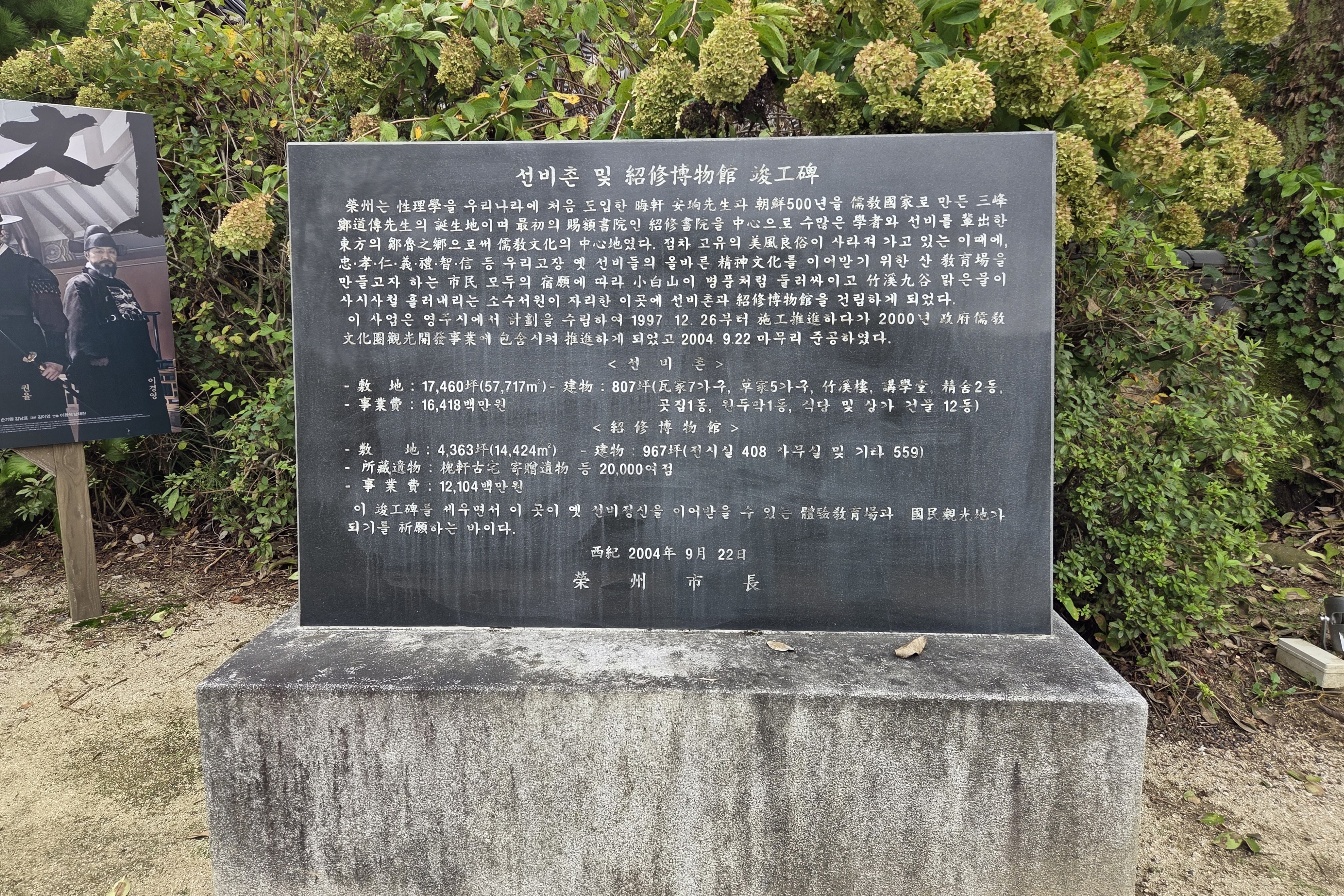

선비촌 및 소수박물관 준공비

영주는 성리학을 우리나라에 처음 도입한 회헌 안향선생과 조선 500년을 유교국가로 만든 삼봉 정도전 선생의 탄생지이며 최초의 사액서원인 소수서원을 중심으로 수많은 학자와 선비를 배출한 동방의 鄒魯之鄕으로써 유교문화의 중심지였다. 점차 고유의 미풍양속이 사라져 가고 있는 이때에 충.효.인.의.예.지.신 등 우리고장 옛 선비들의 올바른 정신문화를 이어받기 위한 산 교육장을 만들고자 하는 시민 모두의 숙원에 따라 소백산이 병풍처럼 둘러 싸이고 죽계구곡 맑은 물이 사시사철 흘러내리는 소수서원이 자리한 이곳에 선비촌과 소수박물관을 건립하게 되었다.

이 사업은 영주시에서 계획을 수립하여 1997.12.26부터 시공추진하다가 2000년 정부유교문화단관광개발사업에 포함시켜 추진하게 되었고 2001.9.22 마무리 준공하였다.

<비문 내용입니다.>

김상진 가옥

해우당 고택

강학당

김구영 가옥

인동장씨 종택

현 선비촌의 대부분 기와집은 내부 수리중입니다. 탐방을 제한하지는 않으나 기둥만 두고 벽체를 많이 허물어 볼 품이 없습니다. 보수가 완료되면 깨끗이 관람할 수 있을 것입니다.

거무구안(居無求安) / 김문기 가옥, 만죽재

거무구안이란 사는데 있어 편암함을 추구하지 않는다는 뜻이라 합니다.

선비는 자연의 아름다움을 바라보며 자연의 이치와 인간의 살아갈 길을 고민하였습니다. 자연과 더불어 풍류를 즐기는 것을 인격수양의 길로 생각했기 때문입니다. 그러나 초야에 묻혀 있더라도 불의에 굴하지 않는 의지를 보였으며, 옳지 않은 일에는 당당히 맞서 현실을 비판하였습니다. 이러한 선비들의 자세는 중앙정치세력을 감시하고 견제하는 역할을 함으로써 정치세력의 균형을 잡아날갈 수 있도록 하였습니다. 거무구안의 공간에서는 명상과 풍류를 즐기면서도 자신의 안위를 우선시 하지 않고 현실의 잘잘못을 비판한 영주 선비의 굳은 기개를 엿볼 수 있도록 하였습니다.

<현지 안내문에서>

정사(精舍)

선비들은 자연경관이 뛰어난 곳에 정사를 짓고 그 아름다움을 감상하며 수행을 하였습니다. 이러한 정사는 마음을 가다듬고 학문을 정진하기 위한 공간으로 자제를 교육시키거나 벗들과 더불어 시서화를 나누는 장소이기도 하였습니다. 정사는 명상과 풍류를 즐기는 별서(別墅 / 다를 별, 농막 서), 즉 오늘날의 별장처럼 사용되기도 하였습니다. 선비촌의 정사는 두 개의 방과 대청마루로 간소하게 만들어졌으며 자연 속에서 이상적인 삶을 좇아 예술활동을 하였던 선비들의 모습을 짐작할 수 있도록 구성되었습니다.

<현지 안내문에서>

선비촌을 둘러보고 상가가 있는 입구로 되돌아 나왔습니다.

◐선비문화 수련원

선비촌과 선비세상 중간에 선비문화수련원이 있습니다.

옛 관청 등을 복원한듯 잘 지은 건물이나 수련원 같은 생각은 별로 들지않습니다.

건물 동수도 제법 여러동이며 선비세상이나 효문화 진흥원 쪽으로 오르면 자연스레 지나칠 수 있는 곳입니다.

이곳은 입장료 등은 없습니다.

◐효문화진흥원

선비문화 수련원 상부쪽에 재단법인 영주 한국 효문화진흥원이 있습니다.

효행장려 및 지원에 관한 법률에 의거 설립된 효문화 체험 교육 및 전문 연구기관입니다. 2012년 국가에서 전국 건립지 공모에 따라 선정되었으며 영주시 출연에 의한 독립법인으로 운영하고 있습니다.

한옥으로 깔끔하게 지어져 있습니다.

이곳엔 무료로 개방하고 있습니다.

안내 데스크

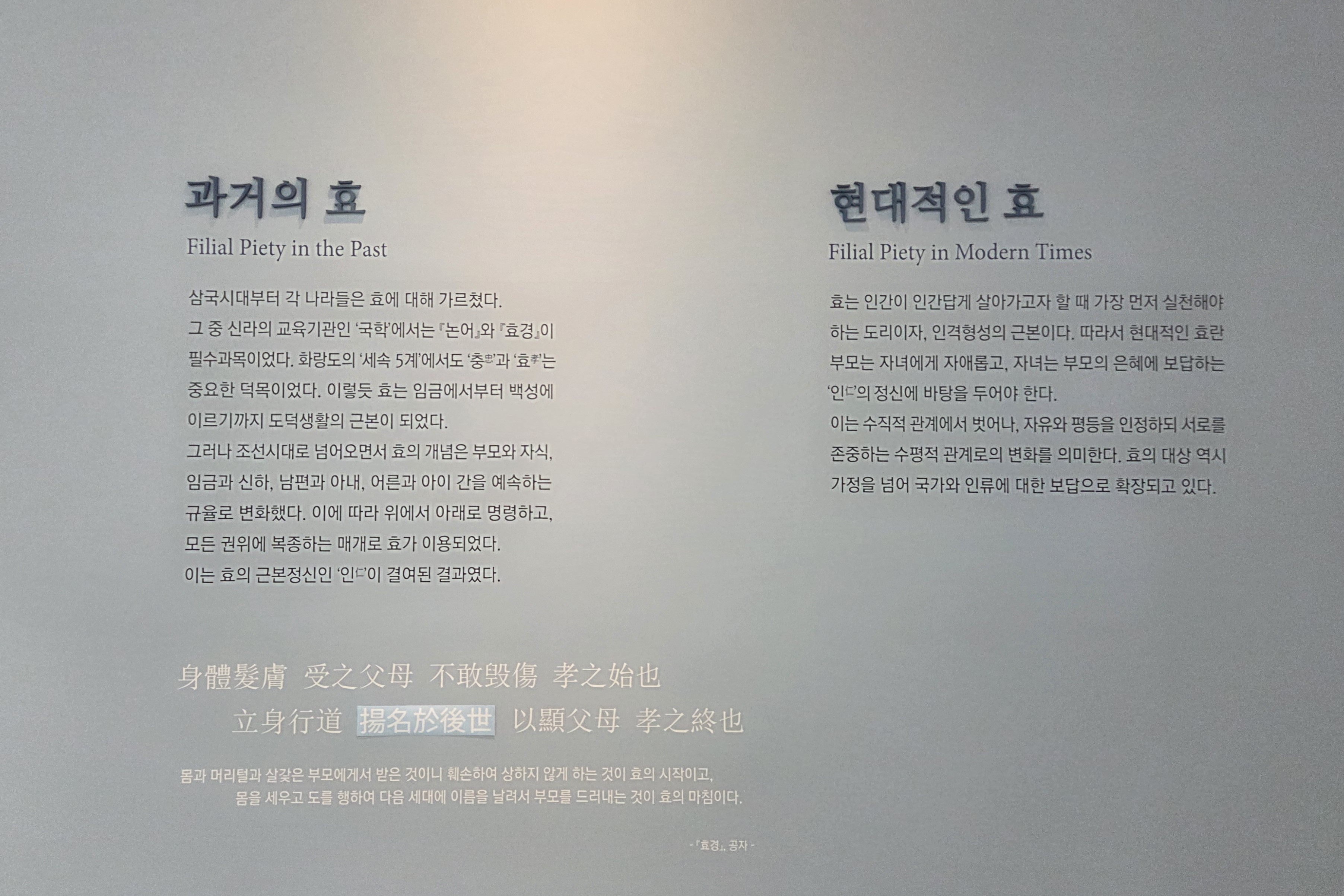

과거의 효

삼국시대부터 각 나라들은 효에 대해 가르쳤다. 그 중 신라의 교육기관인 국학에서는 논어와 효경이 필수과목이었다. 화랑도의 세속 5계에도 충과 효는 중요한 덕목이었다. 이렇듯 효는 임금에서부터 백성에 이르기가지 도덕생활의 근본이 되었다.

그러나 조선시대로 넘어오면서 효의 개념은 부모와 자식, 임금과 신하, 남편과 아내, 어른과 아이 간을 예속하는 규율로 변화했다. 이에 따라 위에서 아래로 명령하고 모든 권위에 복종하는 매개로 효가 이용되었다. 이는 효의 근본정신인 인(仁)이 결여된 결과였다.

현대적인 효

효는 인간이 인간답게 살아가고자 할 때 가장 먼저 실천해야 하는 도리이자 인격형성의 근본이다. 따라서 현대적인 효란 부모는 자녀에게 자애롭고, 자녀는 부모의 은혜에 보답하는 仁의 정신에 바탕을 두어야 한다. 이는 수직적 관계에서 벗어나 자유와 평등을 인정하되 서로를 존중하는 수평적 관계로의 변화를 의미한다. 효의 대상 역시 가정을 넘어 국가와 인류에 대한 보답으로 확장되고 있다.

身體髮膚 受之父母 不敢毁傷 孝之始也

立身行道 揚名於後世 以顯父母 孝之終也

(신체발부 수지부모 불감훼상 효지시야, 입신행도 양명어후세 이현부모 효지종야)

몸과 머리털과 살갖은 부모에게서 받은 것이니 훼손하여 상하지 않게 하는 것이 효의 시작이고, 몸을 세우고 도를 행하여 다음 세대에 이름을 날려서 부모를 드러내는 것이 효의 마침이다.

< 효경 / 공자 >

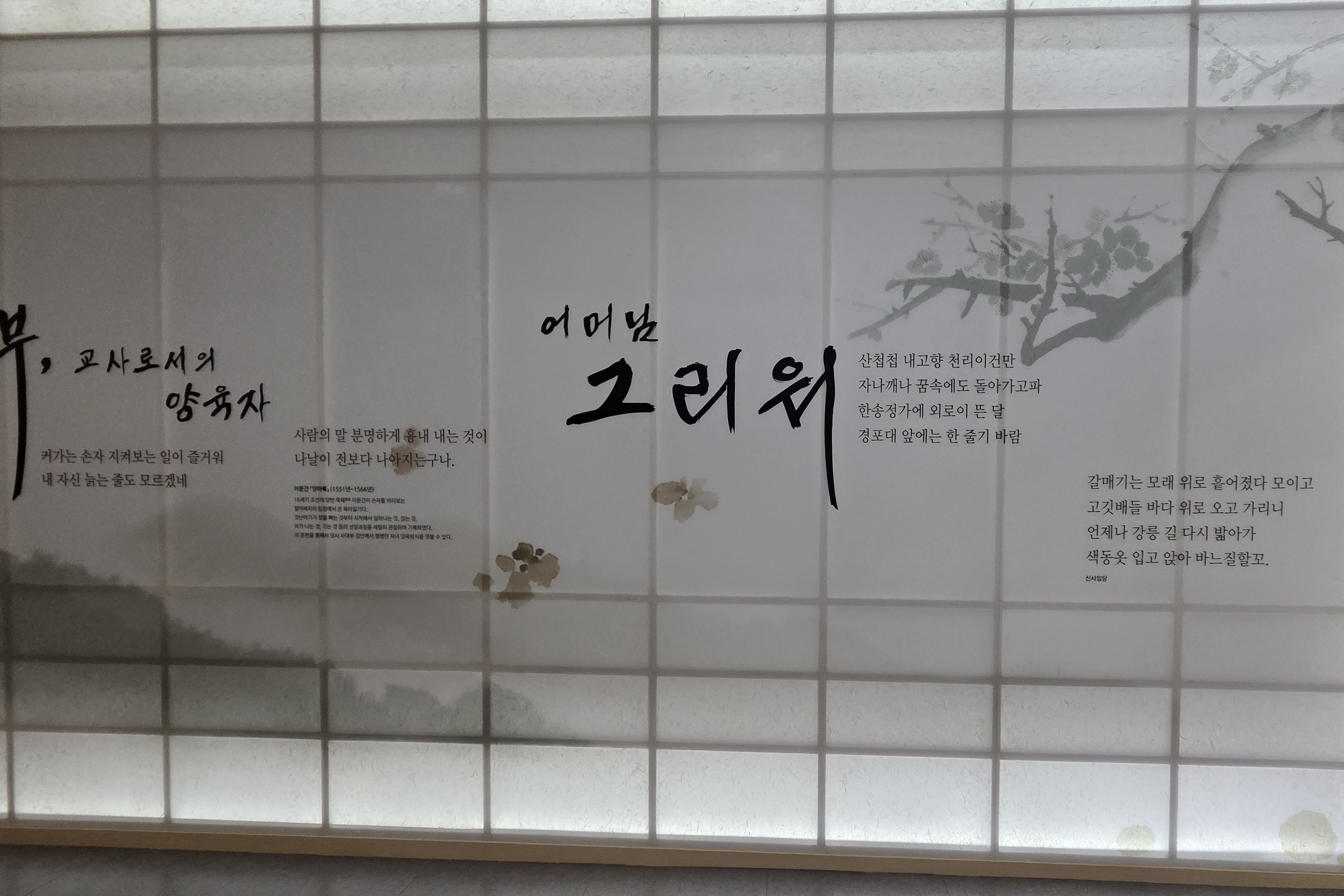

사랑의 기록

부모님에 대한 사랑과 효에 관한 시를 음악과 낭독을 통해 들어볼 수 있는 공간입니다.

커 가는 손자 지켜보는 일이 즐거워 내 자신 늙는 줄도 모르겠네,

사람의 말 분명하게 흉내내는 것이 나날이 전보다 나아지는 구나

자기 존중의 효

효에 대한 개념과 중요성에 대해 이해할 수 있는 공간

이해를 통한 소통과 사랑

노인의 입장에서 시각, 촉각, 인지체험을 해 봄으로써 노인을 이해하는 공간

사랑의 극장

드라마속 주인공이 되어 각 상황별로 행동을 취하여 드라마 속에서 작은 효행을 실천할 수 있는 공간

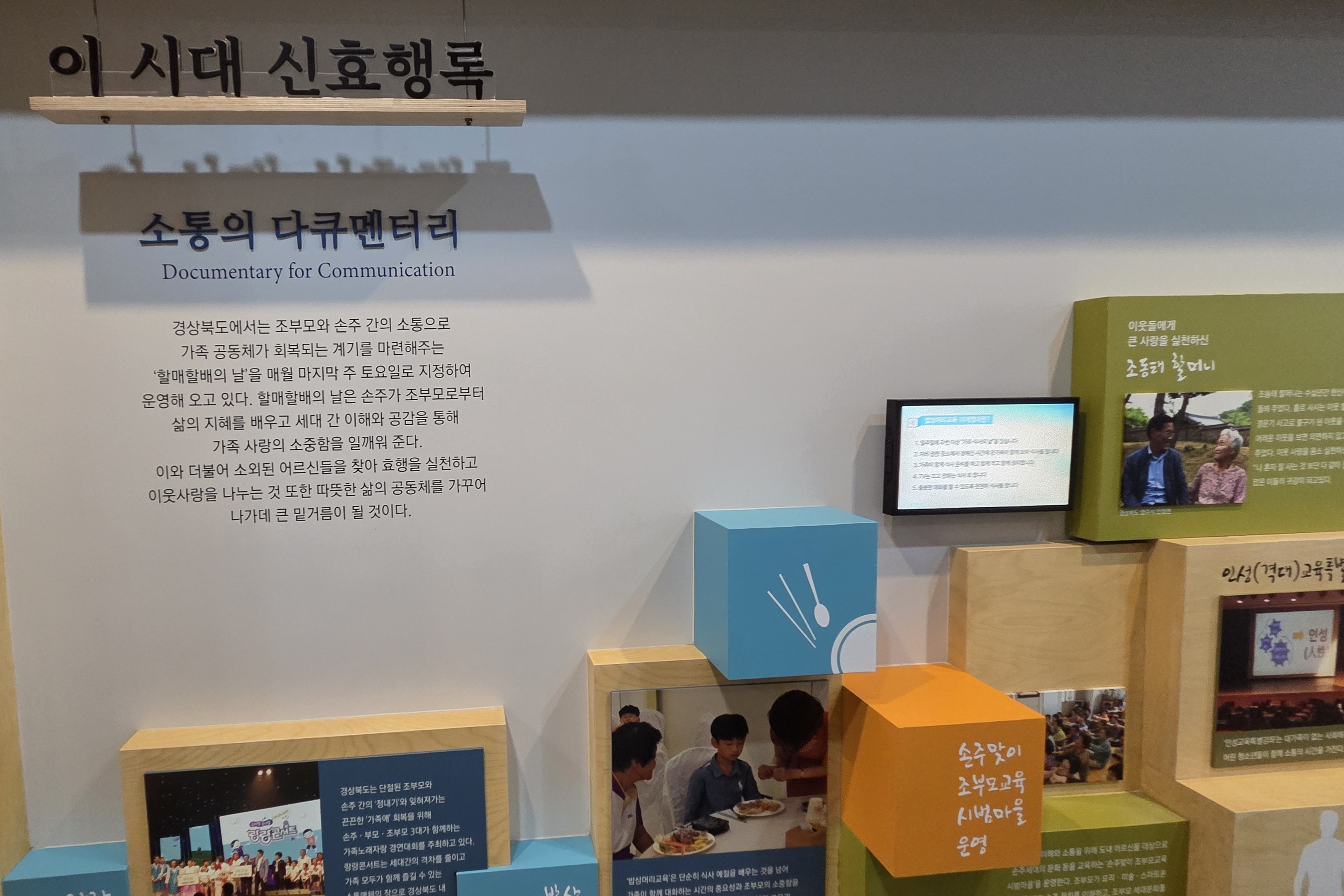

이 시대의 신효행록.

◐제2회 전국 경전 암송, 성독 대회 / 영주

제2회 전국 경전 암송.성독 대회가 이곳 컨벤션 센타에서 열리고 있습니다.

산청향교 여성팀입니다.

난정집서로 장려상을 받으셨습니다.

전남 광양향교에서도 오셨습니다.

합천 삼가향교인듯 싶은데 정확히 모르겠습니다.

◐선비세상

선비세상은 소수서원과 별도로 매표를 하셔야 합니다.

입장료는 어른1인 5,000원

청소년, 어린이 할인 있습니다. 경로(65세 이상)는 할인하여 3,000원입니다.

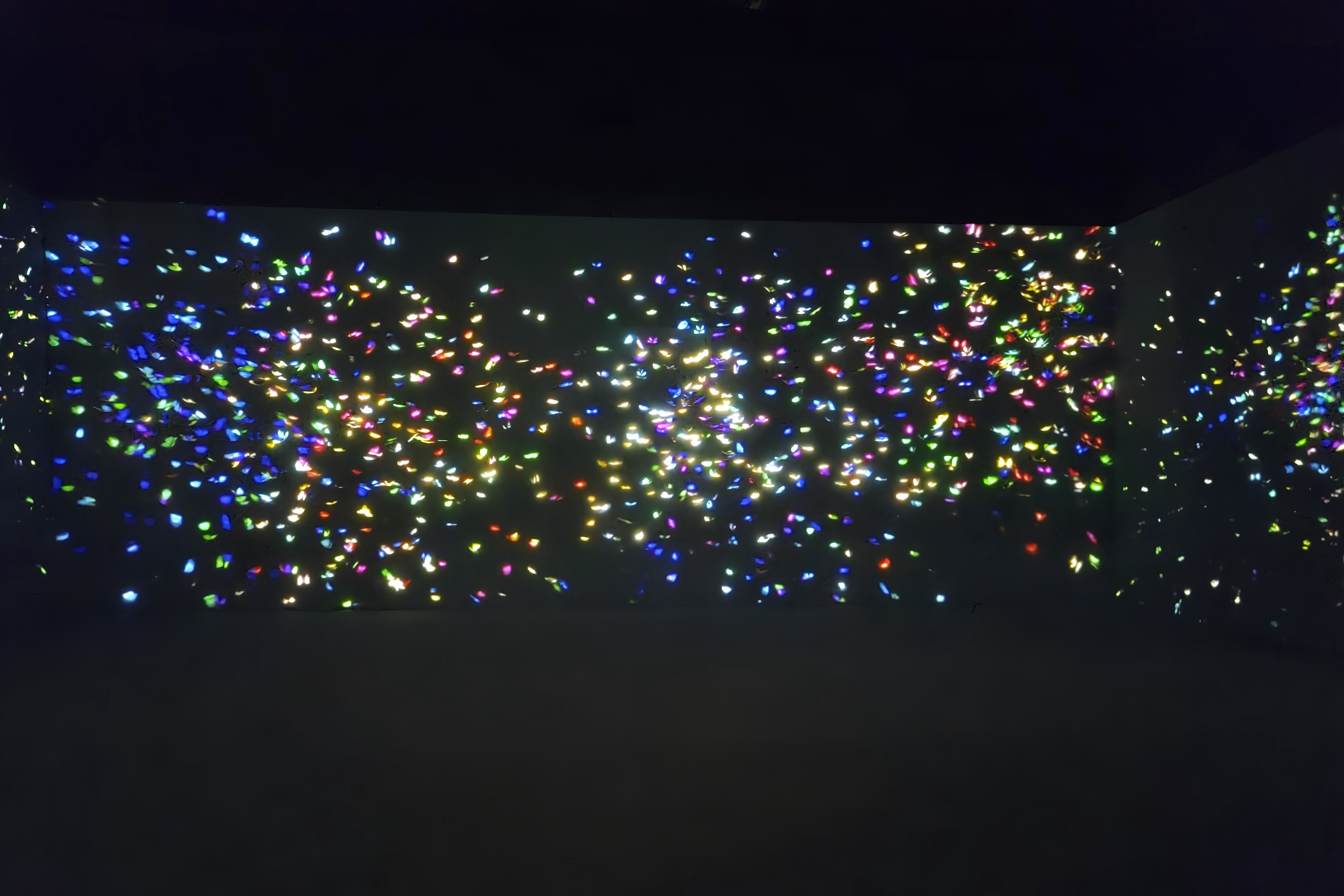

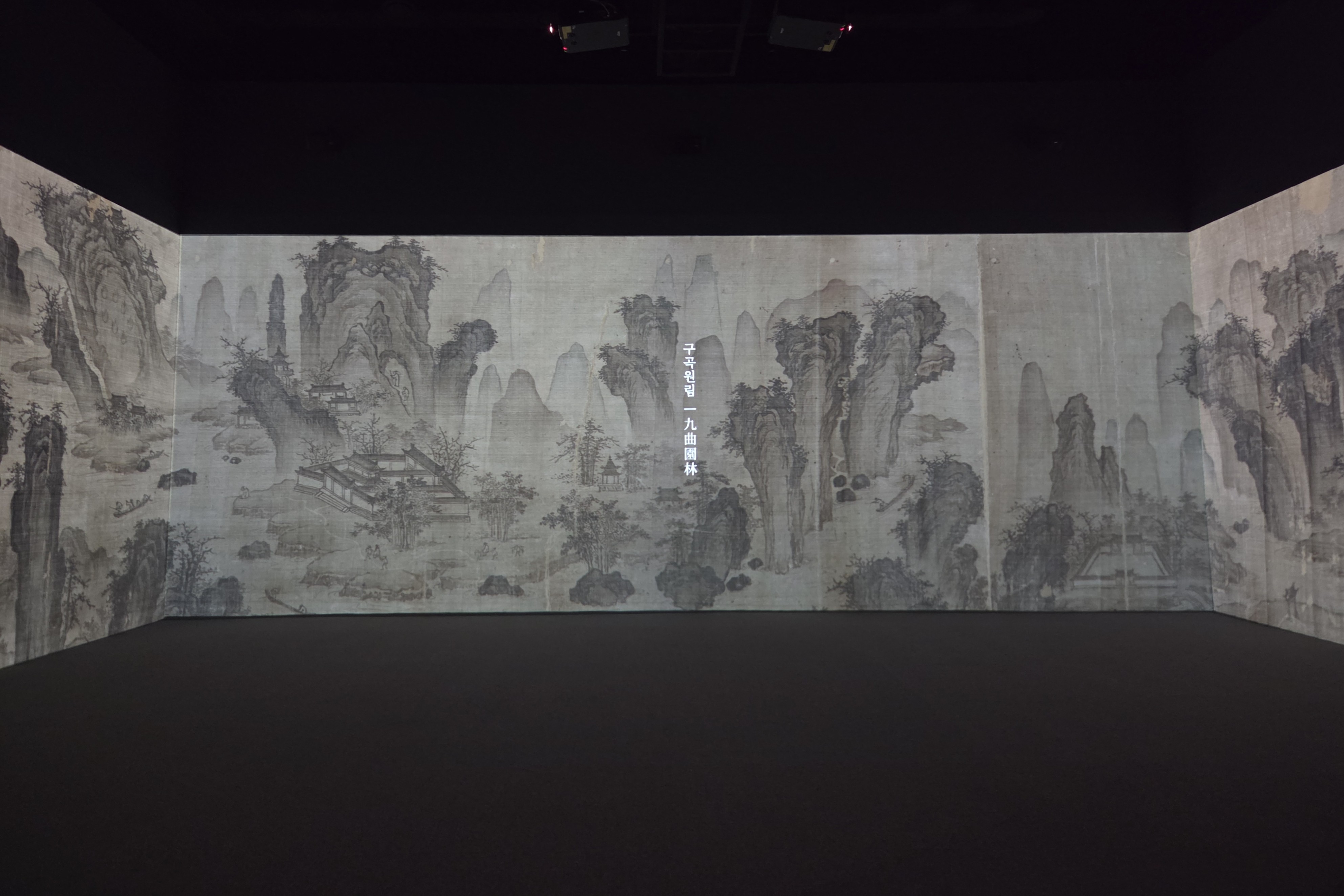

선비세상은 한옥(풍류홀1), 한복, 한식(쿠킹스튜디오), 한지(풍류홀2, 청백리관), 한글(풍류홀3), 한음악(한음악당) 등 6개 테마를 기반으로 조성되었습니다.

이곳은 한옥촌으로 풍류홀에 속합니다.

한식촌 쿠킹스튜디오

식당이 있는 곳은 아닙니다.

중앙 선비마당입니다.

한음악당

이곳도 한음악당 내부입니다.

선비세상도 오감을 자극할 수 있는 다양한 자료들이 준비되어 있습니다.

선비세상을 끝으로 오늘 일정을 마칩니다..

'경북지역의 산' 카테고리의 다른 글

| 영주 소수서원, 부석사 (0) | 2025.11.10 |

|---|---|

| 고령 대가야 수목원, 대가야 박물관, 대가야 역사테마관광지 (1) | 2025.10.16 |

| 청송 주왕산 (0) | 2025.10.16 |

| 영천 치산계곡 (4) | 2025.08.28 |

| 대구 진밭골 둘레길 (7) | 2025.07.30 |